Буровые установки для грунтов

Когда слышишь 'буровые установки для грунтов', первое, что приходит в голову новичкам — это что-то вроде универсального инструмента на все случаи жизни. На деле же даже в пределах одной категории буровые установки могут кардинально отличаться по функционалу. Помню, как на одном из карьеров под Новосибирском пытались использовать малогабаритную установку для разведочного бурения в мерзлых суглинках — результат был плачевен: поломка шнека и двое суток простоя. Именно тогда я окончательно понял, что выбор техники требует не только знания паспортных характеристик, но и понимания поведения грунта в конкретных условиях.

Классификация, о которой не пишут в учебниках

Если отбросить официальную классификацию, на практике мы делим установки по типу контакта с грунтом. Шнековые хороши для сыпучих пород, но при встрече с валунами начинаются проблемы — вибрация выводит из строя подшипниковые узлы. Ударно-канатные справляются с плотными глинами, но их производительность на больших глубинах оставляет желать лучшего. Коллега как-то шутил: 'Идеальная установка — это та, которую ты выбрал после трёх пробных скважин, а не по красивому каталогу'.

Особняком стоят роторные системы — их часто недооценивают при работе с обводнёнными грунтами. На проекте в Якутии мы использовали модифицированную установку с системой промывки, что позволило пройти плывун без традиционных осложнений. Правда, пришлось повозиться с подбором давления бурового раствора — слишком высокое вызывало размыв стенок скважины.

Заметил интересную закономерность: многие подрядчики до сих пор опасаются комбинированных методов, хотя именно они часто дают наилучший результат в сложных геологических условиях. Возможно, дело в дополнительных затратах на обучение операторов.

Ошибки эксплуатации, которые дорого обходятся

Самая распространённая ошибка — пренебрежение регулярной диагностикой гидравлической системы. На одном из объектов в Красноярском крае из-за микротрещины в шланге высокого давления мы потеряли почти смену — жидкость стала просачиваться в грунт, нарушив стабильность скважины. После этого случая ввёл обязательную проверку всех соединений перед началом работ, даже если установка использовалась накануне.

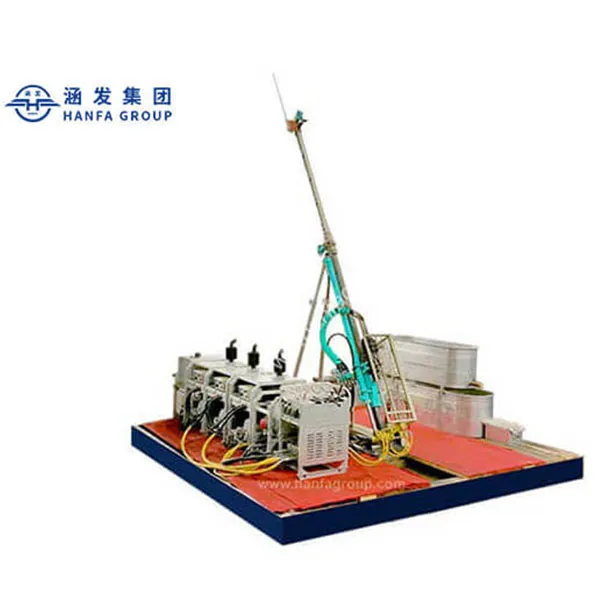

Отдельная головная боль — неправильный подбор бурового инструмента. Как-то раз видел, как пытались бурить скальные прослойки долотом для мягких пород — в итоге замена коронки обошлась дороже, чем стоила бы первоначальная покупка специализированного оборудования. Кстати, именно после этого случая начал сотрудничать с компанией Группа Ханьфа — их инженеры помогли подобрать оптимальную конфигурацию инструмента для наших условий.

Температурные режимы — ещё один камень преткновения. В зимний период многие забывают о необходимости прогрева гидравлики, что приводит к преждевременному износу насосов. Выработал простое правило: если термометр показывает ниже -15°C — добавляем в график работ лишний час на подготовку техники.

Нюансы работы с различными типами грунтов

При работе с песчаными грунтами главная проблема — осыпание стенок скважины. Стандартное решение — использование обсадных труб, но это увеличивает время проходки. Нашли компромиссный вариант: применяем полимерные стабилизаторы, которые позволяют пройти до 15 метров без обсадки. Правда, стоимость реагентов съедает часть экономии — приходится постоянно считать целесообразность.

Глинистые грунты преподносят сюрпризы в виде изменения пластичности при насыщении водой. Был случай на строительстве метро в Казани — при бурении на глубине 8 метров глина резко изменила консистенцию, что привело к заклиниванию колонны. Пришлось бурить обходную скважину с применением бентонитового раствора.

Скальные включения в грунтах требуют особого подхода. Многие операторы пытаются пройти их за счёт увеличения осевого усилия, но это чревато поломками. На практике оказалось эффективнее использовать ступенчатое бурение с периодическим охлаждением инструмента. Кстати, на сайте hanfagroup.ru есть полезные технические заметки по этому вопросу — иногда рекомендую молодым специалистам поизучать их наработки.

Техническое обслуживание: между регламентом и реальностью

Производители пишут красивые графики ТО, но в полевых условиях им следовать почти невозможно. Выработал свою систему: после каждых 250 моточасов — полная диагностика гидравлики, раз в месяц — проверка состояния рамы и крепёжных элементов. Особое внимание уделяю системам безопасности — случаи самопроизвольного движения стрелы встречаются чаще, чем хотелось бы.

Запасные части — отдельная тема. Стараюсь всегда иметь на объекте двойной комплект расходников: фильтры, уплотнения, ремни. Однажды из-за лопнувшего ремня вентилятора пришлось останавливать работы на два дня — ждали доставку из регионального центра. После этого случая пересмотрел подход к комплектации полевых складов.

Электронные системы современных установок требуют особого подхода. Бортовые компьютеры чувствительны к перепадам температур и вибрации — приходится организовывать дополнительную защиту. На одной из последних моделей китайского производства столкнулся с постоянными сбоями датчика давления — оказалась проблема в неправильной калибровке на заводе.

Перспективы развития и субъективные наблюдения

Последние годы отчётливо вижу тенденцию к автоматизации процессов. Системы автоматического позиционирования и поддержания заданных параметров бурения действительно облегчают работу оператора, но полностью доверять электронике пока не готов. Особенно в сложных геологических условиях, где требуется постоянная корректировка режимов.

Экологические требования ужесточаются с каждым сезоном. Если раньше можно было работать практически без ограничений, то сейчас приходится учитывать десятки нормативов — от шумового воздействия до возможного загрязнения грунтовых вод. В некоторых случаях проще изменить технологию работ, чем получать дополнительные разрешения.

Что действительно радует — появление на рынке компаний, которые предлагают комплексные решения. Вот например Афуруика — их подход к обслуживанию горнодобывающей отрасли демонстрирует понимание реальных проблем отрасли. Не просто продают оборудование, а предлагают технологические решения под конкретные задачи — это именно то, чего не хватало лет пять назад.

Практические кейсы и выводы

На строительстве моста через Обь применяли три разных типа установок в зависимости от участка. На пойменной части — шнековые с постоянным контролем вертикальности, на береговых устоях — роторные с промывкой. Интересно, что первоначальный проект предусматривал использование только одного типа техники — хорошо, что удалось доказать необходимость дифференцированного подхода.

Ещё запомнился объект в зоне вечной мерзлоты. Стандартные методики бурения здесь не работали — пришлось разрабатывать специальный температурный режим с минимальным тепловыделением. Оказалось, что скорость проходки нужно снижать на 30-40% по сравнению с обычными условиями, иначе происходит оттаивание грунта вокруг скважины с последующей деформацией.

Главный вывод за годы работы: не существует универсальных решений когда речь идёт о буровых установках для грунтов. Каждый проект требует индивидуального подхода, учёта множества факторов — от сезонных изменений уровня грунтовых вод до особенностей рельефа. Техника становится сложнее, но и возможности растут — главное не бояться экспериментировать в разумных пределах и учиться на чужих ошибках.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Mercedes-Benz C200L

Mercedes-Benz C200L -

Сяоми STQ5048XXYNBEV

Сяоми STQ5048XXYNBEV -

Буровая установка для глубоких водяных скважин серии HFX

Буровая установка для глубоких водяных скважин серии HFX -

Volkswagen Tharu

Volkswagen Tharu -

Volkswagen Tiguan L

Volkswagen Tiguan L -

Туннельная горизонтальная буровая установка HFSD-15

Туннельная горизонтальная буровая установка HFSD-15 -

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-200

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-200 -

Changan Raeton

Changan Raeton -

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat -

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины -

Гидроцилиндр на пресс

Гидроцилиндр на пресс -

Полностью гидравлическая буровая установка HFDX-6+

Полностью гидравлическая буровая установка HFDX-6+