Бу буровые установки на воду

Всё ещё встречаю мнение, что буровая на воду — это что-то вроде шнека с моторчиком. На деле даже малогабаритная Бу буровые установки на воду требует понимания геологии участка, иначе буришь наугад как в том случае под Воронежем, когда заказчик уверял, что водоносный пласт на 20 метрах, а пришлось проходить 47 метров через валунные прослойки.

Где проваливаются новички

Самая частая ошибка — экономия на геологоразведке. Помню, в Ленинградской области бригада начала бурение без предварительного анализа грунта, упёрлись в плывун. Установку засосало за 40 минут, спасали технику краном. Хорошо ещё, что обошлось без травм.

Второй момент — несоответствие производительности насоса дебиту скважины. Ставят мощные насосы на слабые пласты, что приводит к заиливанию. Для неглубоких скважин до 30 метров мы используем модификации с гидроударным механизмом — меньше риск разрушения стенок.

Третий нюанс — игнорирование сезонности. В паводок уровень грунтовых вод поднимается, и можно ошибиться с определением глубины залегания питьевого горизонта. Все замеры лучше делать в засушливый период, хоть это и удлиняет сроки подготовки.

Технические тонкости, которые не пишут в инструкциях

При работе с установками Бу буровые установки на воду важно контролировать не только скорость проходки, но и состав бурового раствора. На глинистых грунтах мы добавляем бентонит — это предотвращает осыпание ствола, но требует точного дозирования. Переборщишь — забьёшь фильтровую зону.

Разговор про фильтры — отдельная тема. Сетчатые хороши для песков, но на известняках лучше работать с щелевыми. Кстати, именно здесь пригодился опыт коллег из Группа Ханьфа (https://www.hanfagroup.ru), чьи решения для горнодобывающей отрасли включают и подбор фильтровых систем для сложных геологических условий.

Ещё один момент — температурный режим. При бурении на глубины свыше 80 метров даже летом встречаются прослойки вечной мерзлоты. Обычная промывка водой тут не подходит, приходится использовать незамерзающие жидкости, что удорожает смету на 15-20%.

Кейсы из практики

В Карелии бурили скважину для лесопилки. Заказчик настаивал на малогабаритной установке, но геология показала гранитные плиты на 12 метрах. Пришлось арендовать технику с функцией гидроразрыва — вышло дороже, зато избежали поломки основного оборудования.

А вот в Тверской области сработала схема с телескопическим бурением: сначала проходили мягкие породы большим диаметром, потом переходили на меньший. Сэкономили два дня работы, правда, пришлось повозиться с переходниками.

Самый сложный объект был под Новосибирском — артезианская скважина в пойме реки. Плывун шёл с 8 до 22 метров, затем известняк с карстовыми пустотами. Израсходовали втрое больше обсадных труб, чем планировали, но зато получили дебит 5 м3/час — редкий случай для тех мест.

Оборудование и логистика

Для мобильных бригад оптимальны установки на шасси Урал или КамАЗ — проходимость приемлемая, запчасти доступны. Но если объект в болотистой местности, лучше использовать гусеничные платформы, хоть их перевозка требует спецтехники.

Запчасти — головная боль всех буровиков. Сейчас проще заказывать комплектующие через Группа Ханьфа (https://www.hanfagroup.ru), их склад в Подмосковье покрывает 80% потребностей. Особенно выручают буровые коронки с алмазным напылением — на абразивных породах работают в 3 раза дольше обычных.

Транспортировка воды для промывки — отдельная статья расходов. На удалённых объектах иногда выгоднее бурить с воздушным охлаждением, но это требует переоборудования установки. Мы такие решения применяем только при работе на скальных породах.

Что в итоге работает

За 12 лет понял: универсальных решений нет. Каждый объект требует индивидуального расчёта — от выбора Бу буровые установки на воду до способа обсадки. Иногда дешевле привезти мощную установку и пробурить за день, чем неделю мучиться с малогабаритной техникой.

Сейчас чаще совмещаем rotary и percussion методы — особенно эффективно на неоднородных грунтах. Да, это требует от оператора больше навыков, зато снижает риск аварийной остановки.

Из последних наработок — использование телеметрии для контроля параметров бурения. Не то чтобы совсем необходимо, но помогает новичкам избежать грубых ошибок. Хотя живой опыт всё равно не заменит — никакие датчики не покажут, когда порода начинает 'играть' под долотом.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

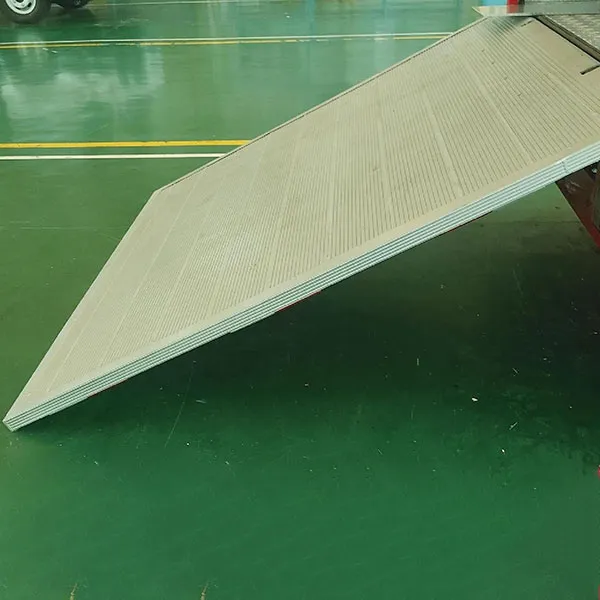

Грузоподъёмный борт с аппарелью

Грузоподъёмный борт с аппарелью -

Сяомань STQ4258L09Y8SBEV

Сяомань STQ4258L09Y8SBEV -

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-600

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-600 -

Mercedes-Benz GLB200

Mercedes-Benz GLB200 -

Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne -

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины -

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси HFC700

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси HFC700 -

LGZ.PGZ

LGZ.PGZ -

Высокопроизводительная розливочная машина для воды HF-QGF-300

Высокопроизводительная розливочная машина для воды HF-QGF-300 -

Гидравлическая колонковая буровая установка HF-1000D

Гидравлическая колонковая буровая установка HF-1000D -

3-в-1 розливочная машина для ПЭТ-бутылок HF-XGF

3-в-1 розливочная машина для ПЭТ-бутылок HF-XGF -

Вертикальная мельница

Вертикальная мельница

Связанный поиск

Связанный поиск- Какой брать подержанный автомобиль

- Буровые установки казахстан

- Высококачественный Барабанная сушилка

- Топ подержанных внедорожников

- Пбу 1200 буровая установка

- Купить подержанный автомобиль из кореи

- Прицепная подметально уборочная машина китай

- Купить буровую установку бу

- Вакуумная упаковочная машина цена

- Анализ рынка подержанных легковых автомобилей 2025