Работа горные машины и оборудование

Когда слышишь 'горные машины и оборудование', сразу представляются гигантские экскаваторы и буровые установки. Но те, кто реально работал на разрезах, знают: главное — не размер техники, а как она ведет себя в условиях сжатых сроков и перепадов температур. Многие ошибочно считают, что достаточно купить дорогой импортный экскаватор — и все проблемы решены. На деле даже лучшая техника ломается, если не учитывать местные особенности грунтов и квалификацию операторов.

О чем молчат производители

Возьмем, к примеру, гидравлику карьерных экскаваторов. В теории все просто: масло должно циркулировать, давление — держаться. Но когда работаешь при -40°C в Красноярском крае, замечаешь, что импортные уплотнители дубеют быстрее наших. Приходится ставить дополнительные подогреватели, менять схемы обвязки. Один раз чуть не сорвали вскрышу из-за того, что немецкий производитель не учел вибрацию от соседних буровых установок — пришлось переделывать крепления гидролиний на ходу.

С буровыми станками еще интереснее. Китайские модели вроде бы дешевле, но когда считаешь стоимость замены бурового инструмента за сезон — выходит дороже европейских аналогов. Хотя есть нюанс: некоторые узлы у них сделаны с запасом прочности, который избыточен для наших известняков. Мы в Группа Ханьфа как-то пересобрали подающий механизм под местные условия — получилось увеличить межремонтный период на 15%.

Важный момент — взаимозаменяемость запчастей. Казалось бы, что сложного? Но когда на глубине 150 метров ломается насосная станция, а ждать оригинальную деталь из Европы 3 недели — начинаешь ценить унификацию. Сейчас многие переходят на гибридные решения: базовое оборудование берут у проверенных производителей, но критичные узлы дублируют местными аналогами.

Реальная экономика против бумажных расчетов

Часто вижу, как менеджеры считают окупаемость техники по кабинетным формулам. На бумаге новый экскаватор окупается за 2 года. В реальности — добавь простой из-за несвоевременной поставки фильтров, обучение операторов, адаптацию к конкретному углю. У нас был случай: поставили конвейерную линию, которая идеально работала на испытаниях. Но когда запустили в карьере — выяснилось, что влажная порода забивает ролики другой конфигурации. Пришлось менять всю схему транспортировки.

Особенно показательны истории с горными машинами на глубоких разрезах. На глубине свыше 200 метров свои законы: другая влажность, давление, поведение материалов. Оборудование для откачки воды, которое прекрасно работало на 50 метрах, на 200 начинает 'капризничать' — чаще выходят из строя уплотнения, садятся подшипники.

Иногда помогает не замена, а доработка. Как-то переделали систему смазки на драглайне — добавили дополнительные точки подачи на наиболее изнашиваемые узлы. Результат — снизили количество внеплановых остановок почти на треть. Такие мелочи не всегда учитывают в технической документации, но они определяют реальную производительность.

Неочевидные связи в технологической цепи

Мало кто задумывается, как работа дробильного комплекса влияет на работу экскаваторов. Кажется, что это разные этапы. Но если дробилка не справляется с объемом — образуются завалы, экскаваторам приходится менять циклы работы. Это приводит к повышенному износу ходовой части. Мы в Группа Ханьфа как-то анализировали причины частых поломок поворотных механизмов — оказалось, проблема в неравномерной подаче породы из-за сбоев в работе питателей.

Еще пример — система пылеподавления. Казалось бы, второстепенная задача. Но когда работаешь в жилых массивах рядом с карьером, понимаешь: без эффективной системы очистки воздуха можно получить штрафы и приостановку работ. При этом неправильно рассчитанные форсунки могут создавать избыточную влажность — это уже влияет на работу электрооборудования.

Транспортные схемы — отдельная тема. Самосвалы часто рассматривают как отдельный элемент. Но их работа напрямую зависит от организации погрузки. Если экскаватор работает с перебоями — самосвалы простаивают, растет себестоимость тонны. Оптимальное соотношение техники на разрез — это всегда компромисс между производительностью и логистикой.

Адаптация vs замена: практический опыт

Современное горное оборудование часто избыточно автоматизировано. Датчики, системы мониторинга — все это хорошо, пока не столкнешься с российскими реалиями. Мороз, пыль, вибрация — и вот уже сенсоры выдают ошибки. Приходится либо дублировать системы, либо переходить на ручное управление. Один раз чуть не потеряли новый буровой станок из-за того, что электроника не справилась с перепадом температур — хорошо, оператор успел перейти на аварийный режим.

Интересный кейс был с системой позиционирования для автосамосвалов. Производитель обещал точность до 10 см. На практике оказалось, что при нашей плотности сетки и рельефе погрешность достигает полуметра. Пришлось дорабатывать алгоритмы совместно с инженерами Группа Ханьфа — добавлять поправки на местные магнитные аномалии.

Ремонт в полевых условиях — это отдельное искусство. Помню, как на одном из разрезов пришлось восстанавливать зубья ковша экскаватора с помощью самодельной оснастки — ждать запчасти было бы дольше, чем сделать временное решение. Такие навыки не найти в инструкциях, они вырабатываются только с опытом.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас много говорят про цифровизацию в горной технике. Беспилотные самосвалы, автоматические системы управления — все это выглядит привлекательно на презентациях. Но когда видишь, как такой самосвал пытается ехать по размокшей после дождя дороге — понимаешь, что до полной автономности еще далеко. Человеческий опыт пока незаменим в нестандартных ситуациях.

Электрификация — еще одно модное направление. Но при наших расстояниях и температурах аккумуляторные решения часто нежизнеспособны. Гибридные системы показывают себя лучше, но их обслуживание требует другой квалификации персонала. В Группа Ханьфа как раз предлагают комплексные решения, где учитывают эти нюансы — не просто ставят оборудование, а адаптируют его под конкретный карьер.

Самое перспективное направление — это не замена техники, а оптимизация ее использования. Простой анализ данных с датчиков может показать, где происходят наибольшие потери времени. Иногда достаточно изменить последовательность операций, чтобы повысить производительность на 10-15% без капитальных вложений. Но для этого нужны не просто данные, а их грамотная интерпретация с учетом местных условий.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MC-300D Упаковочная машина

MC-300D Упаковочная машина -

Квадратный (тросовый) вертикальный задний борт

Квадратный (тросовый) вертикальный задний борт -

Высокоскоростная плосковысекательная машина HF-MQ320

Высокоскоростная плосковысекательная машина HF-MQ320 -

Машина для упаковки бумажных стаканов

Машина для упаковки бумажных стаканов -

LGZ.PGZ

LGZ.PGZ -

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-1M

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFPV-1M -

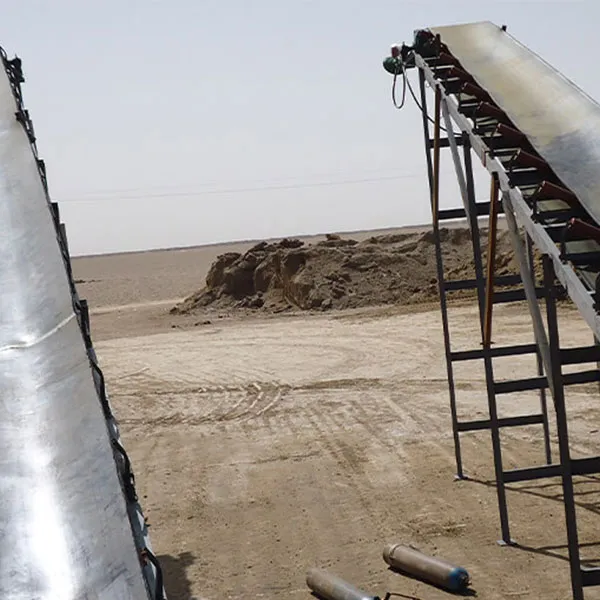

Ленточный конвейер

Ленточный конвейер -

Мобильный винтовой компрессор HF180-19

Мобильный винтовой компрессор HF180-19 -

GK.GKH

GK.GKH -

Поршневой компрессор серии HFP для шахт

Поршневой компрессор серии HFP для шахт -

Буровая установка с вынесенным пневмоударником

Буровая установка с вынесенным пневмоударником -

Toyota Highlander

Toyota Highlander