Русские буровые установки

Когда говорят про русские буровые установки, многие сразу представляют что-то громоздкое, вечное, как танк Т-34. Но в реальности всё сложнее — да, есть легендарные Уралмашины, но есть и тонкости, которые знают только те, кто годами крутил гайки на промыслах. Вот, к примеру, как часто новички путают адаптацию к мерзлоте с простым утеплением — а потом удивляются, почему гидравлика 'пляшет' при -50°C.

Исторический контекст и эволюция

Если брать старые советские модели, те же УБ-250, они до сих пор кое-где работают — но не потому, что идеальны, а потому что ремонтопригодность заложена на уровне 'молотком и сваркой'. Помню, на одном из участков в Якутии мы модернизировали такую установку 1980-х годов: заменили систему управления, добавили датчики давления. Результат? Производительность выросла на 15%, но частые поломки шасси напомнили, что проектировали её для других нагрузок.

Современные русские буровые установки, например, от завода 'Ижнефтемаш', уже идут с ЧПУ и телеметрией. Но вот парадокс — на глубинах свыше 3 км они иногда проигрывают китайским аналогам по стабильности подачи промывочной жидкости. Мы тестировали на Ковыктинском месторождении: российский комплекс давал сбои в мониторинге шлама, пришлось дорабатывать фильтры на месте.

Кстати, про мерзлоту — это отдельная тема. Стандартные решения не всегда работают в Восточной Сибири. Например, утепление гидравлических магистралей греющим кабелем помогает лишь до -40°C, а ниже уже нужен подогрев масла через теплообменники. Мелочь? Нет, именно такие нюансы определяют, простаивает ли установка две недели зимой или нет.

Технологические вызовы и адаптации

Глубокое бурение — это всегда компромисс между мощностью и мобильностью. Российские установки типа ЗиФ-650 показывают себя хорошо на глубинах до 5 км, но их транспортировка требует спецтехники — разборка-сборка занимает до 10 дней. Для сейсморазведки в труднодоступных районах это критично.

Однажды наша команда сотрудничала с Группа Ханьфа (их сайт — hanfagroup.ru) по проекту автоматизации буровых процессов. Они предлагали решения для мониторинга износа долот — идея была в интеграции их систем с российскими УБ-500. Получилось не сразу: пришлось переделывать крепления датчиков, потому что вибрация 'выбивала' калибровку. Но в итоге снизили процент аварийных остановок на 7%.

Что ещё часто упускают? Качество стали для буровых штанг. На бумаге всё по ГОСТу, но на практике партии от разных поставщиков ведут себя по-разному в солёных пластовых водах. Мы вели журнал дефектов — так вот, трещины чаще появлялись в штангах от заводов, которые экономили на термообработке.

Практические кейсы и неудачи

В 2019 году на Талаканском месторождении мы испытывали новую установку 'Ермак' с системой рекуперации энергии. Производитель обещал экономию топлива до 20%. Реальность? На сложных грунтах с прослойками известняка система перегружалась — инверторы выходили из строя каждые 200-250 моточасов. Пришлось отключать 'зелёные' функции и работать в базовом режиме.

А вот с компанией Группа Ханьфа мы взаимодействовали по вопросам сервиса — их подход к комплексному обслуживанию горнодобывающей техники впечатлил. Они не просто чинят поломки, а предлагают решения под конкретные геологические условия. Например, для работы в зонах вечной мерзлоты они разработали модули подогрева бурового раствора — простое, но эффективное решение, которое спасло нас от замерзания труб в декабре.

Помню, как в ХМАО мы пытались использовать отечественные установки для бурения наклонных скважин. Угол наклона в 45 градусов оказался проблемным — механизм подачи не держал стабильное давление. Инженеры предлагали пересчитать нагрузки, но времени не было. В итоге перешли на канадское оборудование, хотя это ударило по бюджету.

Перспективы и ограничения

Сейчас многие говорят про импортозамещение в буровой отрасли. Да, новые модели вроде 'Сибирь-М' имеют улучшенную электронику, но компонентная база всё ещё зависит от поставок из-за рубежа. Например, датчики давления часто китайские, а программное обеспечение пишется на базе немецких платформ.

Что действительно радует — это рост сотрудничества с компаниями вроде Группа Ханьфа. Их комплексные решения для разведки и добычи полезных ископаемых, включая сервисное сопровождение, позволяют закрывать слабые места чисто российских установок. Особенно ценю их модульные системы диагностики — они легко интегрируются даже в старые УБШ-200.

Если смотреть в будущее — ключевым будет развитие технологий удалённого управления. Российские производители уже тестируют системы на базе ГЛОНАСС, но пока они уступают западным аналогам в точности позиционирования на глубинах свыше 2 км. Наш опыт показал, что погрешность в 1-2 метра может стоить месяцев бесполезного бурения.

Выводы для практиков

Работая с русскими буровыми установками, важно понимать: их надёжность часто зависит не от технологий, а от качества обслуживания. Регулярная замена фильтров, калибровка датчиков, контроль смазки — банальные вещи, но именно они определяют, проработает ли установка без сбоев сезон.

Сотрудничество с профильными компаниями, такими как Группа Ханьфа, даёт доступ не просто к оборудованию, а к адаптивным решениям. Их подход 'исследования-производство-сервис' особенно ценен при работе в нестандартных условиях — например, при бурении в зонах с высоким содержанием сероводорода.

В целом, российские установки — это рабочие лошадки, а не скаковые лошади. Они могут не блистать инновациями, но при грамотной эксплуатации и своевременной модернизации отрабатывают свои деньги. Главное — не ожидать от них невозможного и всегда иметь запасной план на случай 'особенностей национального бурения'.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Буровая установка на автомобильном шасси HFJ360KT

Буровая установка на автомобильном шасси HFJ360KT -

BMW X7

BMW X7 -

Самосвал 4×4 STQ2181L03Y3E6 Чуанкэ

Самосвал 4×4 STQ2181L03Y3E6 Чуанкэ -

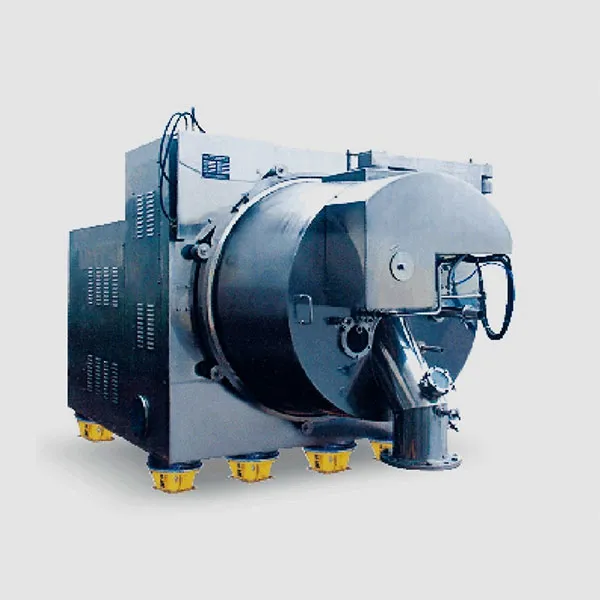

Пружинная конусная дробилка

Пружинная конусная дробилка -

Комплектная гидравлическая система автомобиля-сцены

Комплектная гидравлическая система автомобиля-сцены -

Cadillac XTS

Cadillac XTS -

GKF

GKF -

Мокрый магнитный сепаратор

Мокрый магнитный сепаратор -

Автоматическая пробойная машина для рулонов HF-CQ-850

Автоматическая пробойная машина для рулонов HF-CQ-850 -

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины

Мобильный винтовой компрессор HF11-14.5 для удаления древесины -

Сяомань STQ4258L09Y8SBEV

Сяомань STQ4258L09Y8SBEV -

Пневмоударная буровая установка с верхним молотом

Пневмоударная буровая установка с верхним молотом

Связанный поиск

Связанный поиск- Автобетоносмеситель видео

- Полностью автоматическая розливочная машина для жидкостей

- Эвакуатор рыбинск

- Подметально уборочная машина прицеп

- Буровая установка jk830

- Горные машины самара

- Буровые установки добывают

- Строительные техники в архангельске

- Буровая установка под воду

- Малогабаритная гидравлическая буровая установка