Самоходное горное оборудование

Когда слышишь 'самоходное горное оборудование', первое, что приходит в голову — это гигантские машины, будто сошедшие с экранов фантастических фильмов. Но на практике всё куда прозаичнее. Многие до сих пор путают настоящие самоходные системы с обычной техникой на гусеничном ходу, и это приводит к курьёзам на объектах. Лично сталкивался, когда заказчик требовал 'полную автономность', а по факту получал машину с дистанционным управлением. Разница, конечно, есть, и немалая.

Что на самом деле скрывается за термином

Если говорить без прикрас, самоходное горное оборудование — это не просто техника, которая ездит сама по себе. Речь о комплексных системах, где важна не только мобильность, но и интеграция с инфраструктурой шахты или карьера. Вспоминается проект на Урале, где мы внедряли буровые установки Sandvik DD421. Казалось бы, всё просчитали, но не учли перепады температур в переходных зонах — электроника начала сбоить. Пришлось переделывать систему терморегуляции почти 'на коленке'.

Часто упускают из виду, что самоходность — это ещё и вопрос энергообеспечения. Дизель-электрические схемы, например, хороши до определённой глубины. На одном из угольных разрезов в Кузбассе столкнулись с тем, что выхлопы дизельных двигателей в замкнутых пространствах сводили на нет все преимущества мобильности. Пришлось комбинировать с аккумуляторными батареями, но их ёмкости хватало всего на 4-5 часов работы. Не идеал, конечно.

И вот здесь как раз кстати вспомнился опыт Группы Ханьфа — их подход к комплексным решениям. На сайте https://www.hanfagroup.ru упоминается, что Афуруика (их технологическое подразделение) как раз занимается такими интеграционными задачами. Не реклама, а констатация: когда оборудование должно работать в связке, важен не отдельный узел, а вся цепочка — от датчиков до системы управления.

Подводные камни автоматизации

Автоматизировать — не значит просто поставить программируемый контроллер. На глубине 800 метров в калийном руднике в Березниках мы два месяца отлаживали систему позиционирования для самоходных погрузчиков. Лазерные сенсоры 'слепли' от мелкодисперсной пыли, пришлось разрабатывать гибридную систему с инерциальной навигацией. Дорого, да, но дешевле, чем простаивание техники.

Ещё один нюанс — квалификация персонала. Казалось бы, очевидная вещь, но многие компании экономят на обучении. Видел, как опытный машинист экскаватора месяц не мог адаптироваться к джойстику управления самоходным дробильным комплексом. Говорил: 'Мои руки помнят рычаги, а эта штуковина живёт своей жизнью'. Пришлось вносить коррективы в интерфейс управления — добавили тактильную обратную связь.

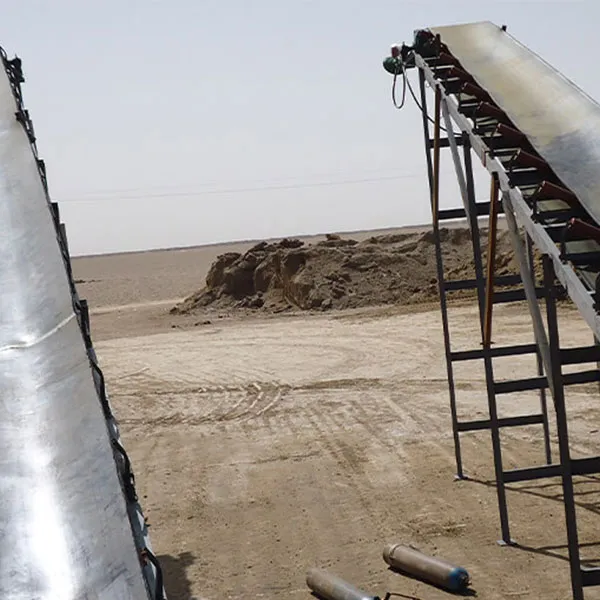

Кстати, о дробильных комплексах. Metso Lokotrack, конечно, эталон в своём классе, но на обводнённых грунтах их гусеницы часто буксовали. Пришлось разрабатывать сцепные устройства с изменяемой геометрией — отчасти позаимствовали идеи у трелевочных тракторов. Нестандартное решение, но сработало.

Экономика против надёжности

В погоне за снижением капитальных затрат многие забывают про стоимость жизненного цикла. Помню, уговорил заказчика на более дорогие конвейерные линии от Группы Ханьфа — их решение по нашим расчётам окупалось за 3 года за счёт модульности. Когда на соседнем участке случился обвал породы, мы просто перенесли секции конвейера, а они полгода восстанавливали стационарную систему. Вот тебе и 'экономия'.

Ремонтопригодность — отдельная головная боль. Некоторые производители делают оборудование 'одноразовым' — чтобы заменить подшипник, нужно разбирать полмашины. На одном китайском экскаваторе (не буду называть бренд, но те, в теме, поймут) для доступа к гидрораспределителю требовалось снимать кабину. На это уходило 12 часов простоя. Аварийный запас деталей — отдельная статья расходов, которую часто недооценивают.

Зимой 2022 года в Якутии при -52°C столкнулись с тем, что резиновые элементы ходовой части самоходных вагонов становились хрупкими, как стекло. Производитель уверял, что техника работает до -45°C, но реальность оказалась жёстче. Пришлось экспериментировать с морозостойкими полимерами — частично помогло, но идеального решения так и не нашли.

Неочевидные преимущества

Мало кто учитывает, что самоходное горное оборудование позволяет пересмотреть всю логистику рудника. Например, при использовании самоходных дробильных установок прямо в забое отпадает необходимость в магистральных конвейерах большой длины. На медном месторождении в Норильске это дало экономию на электроснабжении около 15% — цифра, которая сначала казалась нереальной.

Ещё один момент — безопасность. Дистанционно управляемые самосвалы BELAZ-7513R показали себя на слабых грунтах лучше, чем ожидали. Оператор работает из безопасной зоны, а техника сама выбирает оптимальный путь. Правда, пришлось повозиться с задержкой сигнала — на глубине 1,2 км лаг достигал 0,8 секунд, что критично для маневрирования.

Интересный опыт был с комбайнами Eickhoff — их система автономной выемки угля теоретически позволяла уменьшить количество персонала в лаве. Но на практике выяснилось, что без постоянного визуального контроля машина 'слепа' в зонах тектонических нарушений. Пришлось дополнять систему панорамными камерами и лидарами — стоимость выросла, но зато снизились риски простоев из-за поломок резцового органа.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас все увлеклись беспилотными системами, но забывают про инфраструктуру. 5G в шахте — это красиво звучит только в презентациях. На деле же радиоволны на определённых частотах отражаются от угольных пластов, создавая мёртвые зоны. Приходится комбинировать проводные и беспроводные технологии — как в решениях от Афуруика, кстати. Они как раз предлагают гибридные системы связи, что для российских условий часто практичнее.

Водородные двигатели — ещё одна модная тема. Испытывали прототип на платиновом руднике — КПД хороший, но хранение водорода под давлением в горных выработках... скажем так, требовало дополнительных мер безопасности. Пожарные нормативы пришлось пересматривать практически с нуля.

А вот с искусственным интеллектом для прогноза износа футеровки дробилок вышла интересная история. Обучали нейросеть на данных с датчиков вибрации, но она начала давать сбои при изменении физико-механических свойств руды. Оказалось, алгоритм не учитывал абразивность материала — пришлось вводить дополнительный параметр контроля. Мелочь, а влияет.

Вместо заключения: о чём обычно молчат

Главный вывод за 15 лет работы: самоходное горное оборудование — не панацея. Это инструмент, эффективность которого на 90% зависит от грамотной интеграции в технологическую цепочку. Технические характеристики в паспорте — это одно, а работа в условиях изменяющейся горно-геологической обстановки — совсем другое.

Сейчас многие гонятся за 'умными' системами, но забывают, что любая автоматизация начинается с качественной механизации. Если базовые узлы ненадёжны, никакой ИИ не спасёт. Проверено на практике — и не раз.

Что касается будущего, то, пожалуй, наиболее перспективны гибридные решения — как в подходе Группы Ханьфа, где сочетают проверенные технологии с инновациями. Не те 'революционные прорывы', которые regularly анонсируют на выставках, а постепенная эволюция с учётом реальных эксплуатационных challenges. Как говорится, тише едешь — дальше будешь. В горном деле эта поговорка актуальна как никогда.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Транспортное средство с крановой установкой STQ5169JSQN6

Транспортное средство с крановой установкой STQ5169JSQN6 -

Колонковая буровая установка HF200RC

Колонковая буровая установка HF200RC -

Эвакуатор CSC5247TQZPSTQ6 Хаолун 6×2

Эвакуатор CSC5247TQZPSTQ6 Хаолун 6×2 -

Складной задний борт с направляющими

Складной задний борт с направляющими -

Сяоми STQ5048XXYNBEV

Сяоми STQ5048XXYNBEV -

Автоматическая пробойная машина для рулонов HF-CQ-850

Автоматическая пробойная машина для рулонов HF-CQ-850 -

Комбинированная полностью автоматизированная система взвешивания

Комбинированная полностью автоматизированная система взвешивания -

Ротационная буровая установка HF20+ для свай

Ротационная буровая установка HF20+ для свай -

Автоматическая розливочная машина для вина HF-CGF16-12-1

Автоматическая розливочная машина для вина HF-CGF16-12-1 -

MC-180YT Универсальная машина для взвешивания и упаковки

MC-180YT Универсальная машина для взвешивания и упаковки -

Гусеничная буровая машина серии HFJ для бурения скважин

Гусеничная буровая машина серии HFJ для бурения скважин -

Вертикальная мельница

Вертикальная мельница