Типовая буровая установка

Когда слышишь 'типовая буровая установка', первое, что приходит в голову — универсальный конструктор, собранный по ГОСТам. Но на практике даже в рамках одного месторождения приходится перекраивать схемы крепления обсадных колонн или менять компоновку бурового инструмента. Помню, на Ковыктинском месторождении стандартная УРБ-2,5А отказывалась стабильно работать в зоне многолетнемёрзлых пород — пришлось усиливать раму и ставить дополнительные направляющие для желонки. Это та самая ситуация, когда типовая документация становится лишь основой для десятков доработок.

Конструктивные компромиссы

Основная ошибка новичков — воспринимать типовую установку как законченное изделие. В реальности это набор модулей, которые собираются под конкретные условия. Например, лебёдка ЛБ-32 может комплектоваться разными вариантами талевой системы — либо с оснасткой 4×5 для глубин до 1500 метров, либо 6×7 для сложных геологических оконтуриваний. При этом расчёт нагрузки на кронблок часто требует поправок — я как-то видел, как на Сахалине перегруженный кронблок дал трещину после трёх циклов спуска обсадной колонны.

Электропривод против дизеля — это отдельная история. Типовые установки часто проектируют с запасом по мощности, но в Арктике дизель-генераторная группа требует дополнительного подогрева топливных магистралей. Мы в прошлом году модернизировали буровую установку для работы при -55°C — пришлось полностью менять гидравлику и ставить теплоизоляцию на циркуляционную систему. Стандартные решения здесь не работают.

Кстати, о циркуляционных системах — типовые ёмкости для бурового раствора часто не учитывают рельеф. На склонах Кузбасса приходилось монтировать дополнительные переливные желоба, иначе шламовые осадки блокировали вибросита. Это тот случай, когда опыт предыдущих бригад важнее заводских инструкций.

Геология против стандартов

Карбонатные коллекторы Верхнечонского месторождения заставили нас полностью пересмотреть подход к отбору керна. Типовая установка БУ-3200/200 изначально не была рассчитана на чередование пластичных глин и трещиноватых доломитов — постоянно срывало резьбы на буровых штангах. Пришлось разрабатывать переходники с усиленной конусной резьбой, хотя по паспорту оборудование соответствовало 'типовым требованиям'.

Здесь стоит отметить работу инжиниринговых компаний вроде Группа Ханьфа — их решения для геологоразведочного бурения учитывают подобные нюансы. На их сайте https://www.hanfagroup.ru можно увидеть, как адаптируют стандартное оборудование под конкретные геологические разрезы — особенно полезны кейсы по бурению в зонах тектонических нарушений.

А вот с турбинным бурением типовые установки часто не справляются — вибрация разрушает стандартные соединения. Пришлось на Калининградском шельфе разрабатывать систему амортизации для верхнего привода, хотя по проекту она не требовалась. Это к вопросу о том, что типовые решения должны иметь запас по модернизации.

Логистические ограничения

Типовая установка ЗиФ-650, которую мы использовали на Урале, в разобранном состоянии занимала 12 железнодорожных платформ. Но при работе в Эвенкии пришлось дробить модули на более мелкие части — вертолёты Ми-26 не могли поднимать стандартные секции вышки. Это добавило три дня на сборку и потребовало дополнительных проверочных расчётов.

Компания Группа Ханьфа в своей концепции комплексных решений как раз учитывает подобные сценарии — их технологические карты сборки включают варианты для удалённых месторождений. В описании проектов на https://www.hanfagroup.ru видно, как типовые модули адаптируются под условия отсутствия дорог.

Хуже всего с обсадными трубами — их типовые длины часто не совпадают с оптимальными для транспортировки. Пришлось на Бованенковском месторождении организовывать порезку труб на месте, хотя это противоречило первоначальному проекту. Такие моменты в типовых расчётах обычно упускают.

Экономика тиражирования

Себестоимость метра проходки на типовой установке — всегда компромисс. Например, использование стандартного долота III-295,2 в песчаниках Западной Сибири даёт экономию до 15% по сравнению с индивидуальным подбором. Но в сланцевых толщах Баженовской свиты этот же подход приводит к трёхкратному увеличению времени на замену инструмента.

Здесь полезен подход Группа Ханьфа — их сервисные решения предусматривают оперативную замену стандартных компонентов с учётом фактического износа. В описании компании указано, что они десятилетиями работают в горнодобывающей отрасли, и это чувствуется в детализации их предложений по мониторингу оборудования.

Интересный момент — типовые установки часто проектируют с запасом по грузоподъёмности, но экономят на системах контроля. Мы как-то поставили датчики нагрузки на талевый канат БУ-2500 и обнаружили, что фактические пики нагрузок на 23% превышают расчётные. Это заставило пересмотреть графики ТО всей подъёмной системы.

Эволюция стандартов

Современные типовые установки всё чаще комплектуются системами регенерации бурового раствора — это ответ на ужесточение экологических норм. Но в типовых проектах часто не учитывается химический состав пластовых вод — на Ванкоре пришлось экстренно менять реагенты после контакта с высокоминерализованными водами.

В этом контексте комплексные решения Группа Ханьфа выглядят перспективно — их подход к созданию устойчивых технологических циклов учитывает не только производительность, но и экологическую составляющую. На сайте https://www.hanfagroup.ru можно увидеть примеры замкнутых систем очистки буровых растворов — это уже становится новым стандартом.

Автоматизация — отдельная головная боль. Типовые АСУ ТП часто не стыкуются с местными системами мониторинга — на Камчатке мы месяц интегрировали датчики давления в существующую SCADA-систему. Вывод: типовые решения должны быть открытыми для модернизации.

Перспективы развития

Сейчас наблюдается переход к блочно-модульным конструкциям — это следующий этап эволюции типовых установок. Например, система быстрой смены ротора позволяет за 4 часа перейти с турбинного бурения на роторное — раньше на это уходило двое суток.

Компании вроде Группа Ханьфа двигаются в направлении гибких конфигураций — их решения для разведки и добычи демонстрируют возможность комбинирования стандартных модулей под изменяющиеся условия. Это особенно важно при работе на сложноструктурных месторождениях.

Лично я считаю, что будущее за адаптивными типовыми решениями — когда установка поставляется с цифровым двойником, позволяющим имитировать работу в конкретных геологических условиях. Это снизит количество неудачных пусков и оптимизирует режимы бурения. Но до массового внедрения таких систем ещё лет пять-семь — слишком много требуется испытаний.

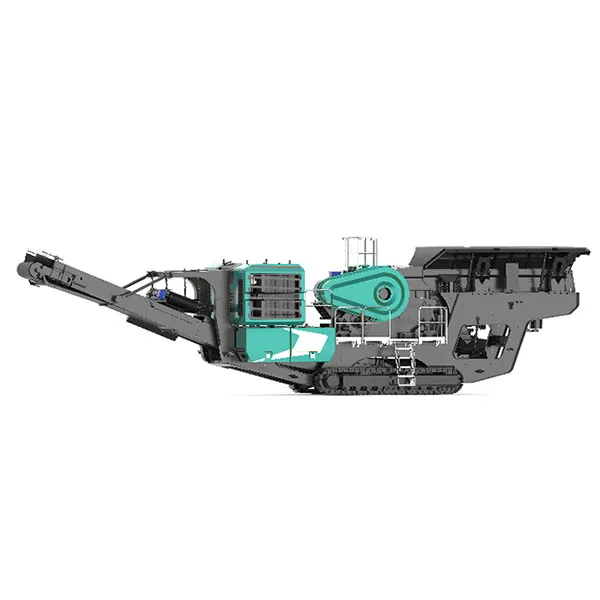

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFYX-430GF

Фотоэлектрическая буровая установка для солнечных свай HFYX-430GF -

Ленточный конвейер

Ленточный конвейер -

Эвакуатор CSC5247TQZPSTQ6 Хаолун 6×2

Эвакуатор CSC5247TQZPSTQ6 Хаолун 6×2 -

Сяоми STQ5048XXYNBEV

Сяоми STQ5048XXYNBEV -

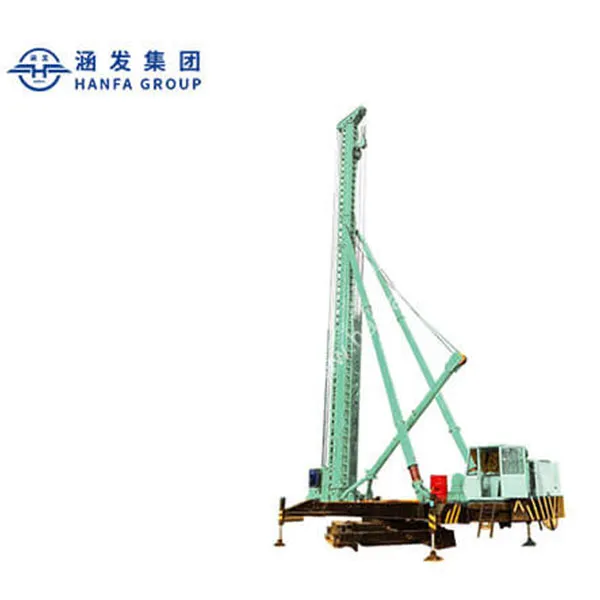

Машина для свай длинным шнеком HFZL40

Машина для свай длинным шнеком HFZL40 -

Валковый брикетировочный пресс высокого давления

Валковый брикетировочный пресс высокого давления -

Changan Raeton

Changan Raeton -

Грузоподъемный борт для легковых автомобилей

Грузоподъемный борт для легковых автомобилей -

Комплектная опорная система для кузова-контейнера (сменного кузова)

Комплектная опорная система для кузова-контейнера (сменного кузова) -

Мобильный винтовой компрессор HF1818(K)

Мобильный винтовой компрессор HF1818(K) -

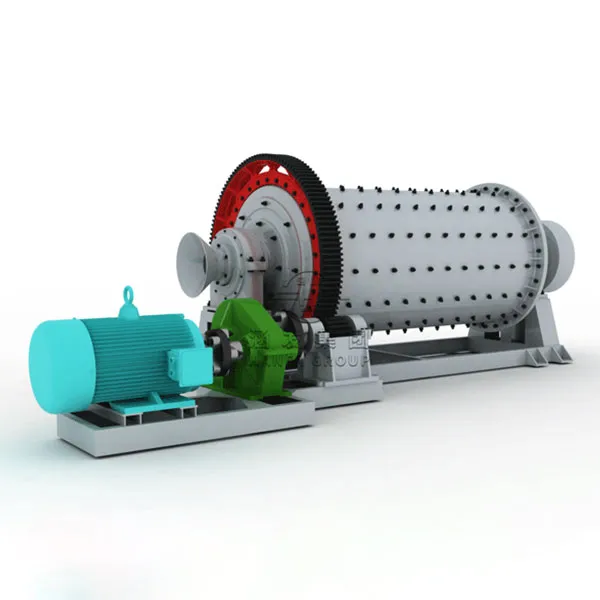

Шаровая мельница

Шаровая мельница -

Toyota Highlander

Toyota Highlander