Упаковочное оборудование екатеринбург

Когда ищешь упаковочное оборудование для горнодобывающего сектора в Екатеринбурге, часто сталкиваешься с тем, что поставщики предлагают универсальные решения, которые в реальных условиях шахт или обогатительных фабрик просто не выживают. Мне приходилось видеть, как линии, рассчитанные на стандартные условия, выходили из строя из-за пыли, вибрации или перепадов температур. Особенно критично это для предприятий, где упаковка должна выдерживать транспортировку руды, концентратов или химических реагентов — тут нужен не просто аппарат, а система, адаптированная под конкретные технологические цепочки.

Почему Екатеринбург стал узловым пунктом для упаковочных решений

Здесь исторически сложилась концентрация горнодобывающих компаний, а с ними — и потребность в специализированном оборудовании. Но многие до сих пор ошибочно полагают, что можно купить первую попавшуюся упаковочную машину и подключить её к конвейеру. На деле же, например, для фасовки взрывоопасных материалов или абразивных порошков требуется особый подход к конструкции бункера, выбору материалов конвейерных лент и системам взвешивания. Один наш клиент из-под Екатеринбурга пытался использовать обычный фасовочный аппарат для упаковки сульфидных концентратов — через месяц пришлось менять все уплотнители и датчики из-за коррозии.

Кстати, о материалах: в Уральском регионе часто недооценивают влияние низких температур на работу электроники упаковочных линий. Зимой на складах бывает -20°C, и если производитель не заложил соответствующие допуски, сервоприводы просто перестают реагировать на команды. Приходится либо дорабатывать системы подогрева, либо изначально выбирать оборудование с морозостойкими компонентами — например, как в некоторых моделях от Группа Ханьфа, где используются спецсплавы для критичных узлов.

Ещё один нюанс — совместимость с существующими технологическими линиями. Часто предприятия хотят ?встроить? новое упаковочное оборудование в старую инфраструктуру, и тут возникают проблемы с интерфейсами управления или производительностью. Мы как-то сталкивались с ситуацией, когда автоматический паллетизатор не успевал за скоростью конвейера из-за неверного расчёта циклов — пришлось перепрограммировать всю систему с нуля, учитывая специфику работы дробильного отделения.

Критерии выбора оборудования для горнодобывающих предприятий

Первое, на что смотрю при подборе — это не цена, а ремонтопригодность на месте. В удалённых районах Свердловской области ждать запчасти из Европы неделями — не вариант. Поэтому предпочитаю решения, где основные компоненты (датчики, мотор-редукторы, контроллеры) либо стандартизированы, либо их аналоги есть у локальных поставщиков. Например, в упаковочном оборудовании для сыпучих материалов критично иметь быстросъёмные узлы для чистки — если каждый раз разбирать пол-аппарата, простои становятся катастрофическими.

Второй момент — энергопотребление. Многие забывают, что упаковочные линии работают в круглосуточном режиме, и даже 5-10% перерасхода электроэнергии за год выливаются в серьёзные суммы. Особенно это чувствуется при работе с вакуумными упаковщиками или термотоннелями — тут стоит обращать внимание на КПД нагревательных элементов и систему теплоизоляции. Кстати, у Группа Ханьфа в некоторых моделях реализована рекуперация тепла, что для крупных предприятий даёт экономию до 15-20% на энергоносителях.

Третий аспект — адаптивность к изменяющимся условиям. Горнодобывающая отрасль нестабильна: сегодня фасуем медный концентрат, завтра — цинковый, с другой влажностью и плотностью. Оборудование должно позволять быстро перенастраивать весы, менять программы упаковки без полной остановки линии. Мы как-то модернизировали старую систему, добавив сенсоры контроля насыпной плотности — это позволило сократить количество брака из-за недовеса на 7%, хотя изначально производитель такой опции не предусматривал.

Ошибки при эксплуатации, которые дорого обходятся

Самая распространённая — экономия на обучении персонала. Видел случаи, когда операторы вручную корректировали настройки взвешивания, потому что не понимали алгоритмов работы автоматики. В итоге — постоянный перерасход плёнки или ошибки в маркировке. Особенно сложно с системами, где требуется калибровка под разные типы материалов — например, при переходе с гранулированного продукта на порошковый.

Другая проблема — несвоевременное обслуживание. В пыльных условиях шахт фильтры забиваются в 2-3 раза быстрее, чем указано в инструкции. Если не чистить их по фактическому состоянию, а ждать планового ТО, можно получить заклинивание поршневых групп или ошибки позиционирования. Один раз пришлось полностью менять привод подачи плёнки на упаковщике — потому что механик пропустил три цикла чистки направляющих, и они ?съели? ресурс подшипников.

И конечно, игнорирование мелких сбоев. Сигнал ?перегрузка весов? или ?несрабатывание фотоэлемента? многие пытаются устранить сбросом ошибки, не разбираясь в причинах. А через месяц оказывается, что из-за смещения датчика система на 3% завышает дозировку — при больших объёмах это тысячи рублей ежедневных потерь. Поэтому всегда настаиваю на ведении журнала сбоев с анализом первопричин — даже если это кажется избыточным.

Интеграция упаковочных линий в общую технологическую цепочку

Здесь важно понимать, что упаковочное оборудование — не изолированный модуль, а часть системы от добычи до отгрузки. Например, если дробильное отделение работает с перебоями, упаковочная линия будет либо простаивать, либо работать с неоптимальной нагрузкой. Мы встраивали системы мониторинга производительности, которые учитывают темп поставки сырья с предыдущих этапов — это позволило снизить простои на 12-15% за счёт прогнозирования загрузки.

Ещё сложнее с автоматизацией данных. Современные упаковщики генерируют массу информации — от расходных материалов до параметров качества швов. Но если эта информация не интегрирована в общую SCADA-систему предприятия, её ценность теряется. Приходилось разрабатывать шлюзы для передачи данных в системы учёта — чтобы, например, автоматически списывать плёнку или корректировать нормы расхода based на фактическую влажность продукта.

Особенно показательны случаи, когда упаковочная линия становится ?бутылочным горлышком? всего процесса. Был проект, где из-за медленного паллетизатора готовую продукцию приходилось складировать вручную — терялось всё преимущество автоматизированной фасовки. Пришлось пересматривать всю логистику цеха, добавлять накопительные конвейеры и оптимизировать маршруты погрузчиков. Это к вопросу о том, что выбирать оборудование нужно с запасом производительности минимум 15-20%.

Перспективы и тренды в упаковке для горнодобывающей отрасли

Сейчас всё чаще запрашивают решения для работы с опасными материалами — скажем, для упаковки реагентов или проб руды с повышенной радиацией. Тут требуются особые допуски по герметичности, материалы, устойчивые к агрессивным средам, и системы дистанционного управления. Группа Ханьфа, например, предлагает линии с двойной системой контроля целостности швов и датчиками протечек — это уже не просто упаковка, а полноценный технологический барьер.

Другой тренд — модульность. Предприятия хотят не покупать готовую линию, а собирать её под конкретные задачи: сегодня нужен вакуумный упаковщик, завтра — термоусадочный тоннель. И чтобы всё это стыковалось с минимальными доработками. Мы тестировали такую систему на базе платформенных решений — когда основные узлы унифицированы, а специализированные модули докупаются по мере необходимости. Это особенно актуально для разведочных партий или малых месторождений, где требования к упаковке меняются каждый сезон.

И конечно, экология. Давление по утилизации отходов упаковки растёт, поэтому многие переходят на биоразлагаемые плёнки или многооборотную тару. Но тут есть нюансы — например, некоторые ?зелёные? материалы не выдерживают нагрузок при транспортировке абразивных продуктов. Приходится искать компромиссы между экологичностью и практичностью, иногда — разрабатывать гибридные решения с усиленными слоями.

Заключительные мысли: что действительно важно в Екатеринбурге

Подводя итог, скажу: выбор упаковочного оборудования здесь — это всегда баланс между надёжностью, адаптивностью и стоимостью владения. Не стоит гнаться за ?самым технологичным? решением, если нет инфраструктуры для его обслуживания. Лучше взять менее продвинутую, но ремонтопригодную на месте модель — как те, что предлагает Группа Ханьфа с их ориентацией на комплексные решения для горнодобывающей промышленности.

И главное — не забывать, что любое оборудование это лишь инструмент. Его эффективность на 80% зависит от того, как оно вписано в технологический процесс, обучен ли персонал и ведётся ли регулярный мониторинг состояния. Видел слишком много случаев, когда дорогие линии простаивали из-за мелочей вроде неправильно настроенного давления в пневмосистеме или износа обычного роликового конвейера.

Поэтому мой совет — начинать не с изучения каталогов, а с аудита существующих процессов. Понять, где реальные ?узкие места?, какие материалы преобладают, какие есть ограничения по помещению или энергоснабжению. И уже под это подбирать решение — возможно, даже не одно, а комбинацию из нескольких аппаратов. Только так можно получить систему, которая будет работать годами без капитальных вложений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

LLWZ

LLWZ -

Гидроцилиндр стрелы крана

Гидроцилиндр стрелы крана -

Пружинная конусная дробилка

Пружинная конусная дробилка -

Mercedes-Benz E300L

Mercedes-Benz E300L -

Отсадочная машина

Отсадочная машина -

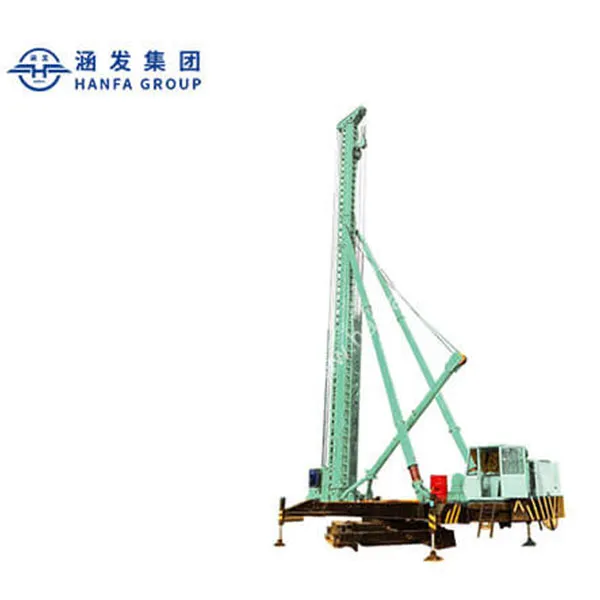

Машина для свай длинным шнеком HFZL40

Машина для свай длинным шнеком HFZL40 -

Транспортное средство с крановой установкой STQ5169JSQN6

Транспортное средство с крановой установкой STQ5169JSQN6 -

Цилиндрический вертикальный задний борт

Цилиндрический вертикальный задний борт -

Буровая машина для водяных скважин HFJ460A

Буровая машина для водяных скважин HFJ460A -

Сяоми STQ5048XXYNBEV

Сяоми STQ5048XXYNBEV -

Комплектная гидравлическая система автомобиля-сцены

Комплектная гидравлическая система автомобиля-сцены -

Полностью гидравлическая установка для горизонтально-направленного бурения HFDD-45A

Полностью гидравлическая установка для горизонтально-направленного бурения HFDD-45A

Связанный поиск

Связанный поиск- Подержанные автомобили из японии

- Поливомоечная машина фото

- Горизонтальная упаковочная машина 600

- Москва официальный дилер подержанные автомобили

- Буровые установки в карьерах

- Автобетоносмеситель купить ирбит

- Подержанные автомобили внедорожник

- Строительная техника дилерам

- Вакуумный упаковщик упаковочная машина

- Поливомоечная машина пм 130б