Электрическое горное оборудование

Когда слышишь 'электрическое горное оборудование', первое, что приходит в голову — это якобы полный отказ от дизельных технологий. Но на практике всё сложнее: даже наши партнёры из Группа Ханьфа (https://www.hanfagroup.ru) признают, что переход на электрификацию требует пересмотра всей логики работы шахты. Лично сталкивался с ситуацией, когда закупили импортные электрические погрузчики для Уральских рудников, а они встали из-за скачков напряжения — проблема, которую не учитывали в проекте.

Где электрификация действительно работает

В карьерных экскаваторах переход на электропривод дал заметный эффект: снизились эксплуатационные затраты, особенно при глубоких карьерах. Но здесь важно не переоценить возможности — например, для электрического горного оборудования критично стабильное энергоснабжение. На одном из угольных разрезов в Кузбассе пришлось дополнительно устанавливать мобильные подстанции, хотя изначально проект этого не предусматривал.

Что касается подземных работ, здесь ситуация сложнее. Электрические самосвалы пока уступают дизельным по манёвренности, особенно в узких выработках. Помню, как на глубине 800 метров тестировали новую модель — теоретически экономия должна была составить 30%, но на практике частые переключения кабеля свели преимущества к нулю.

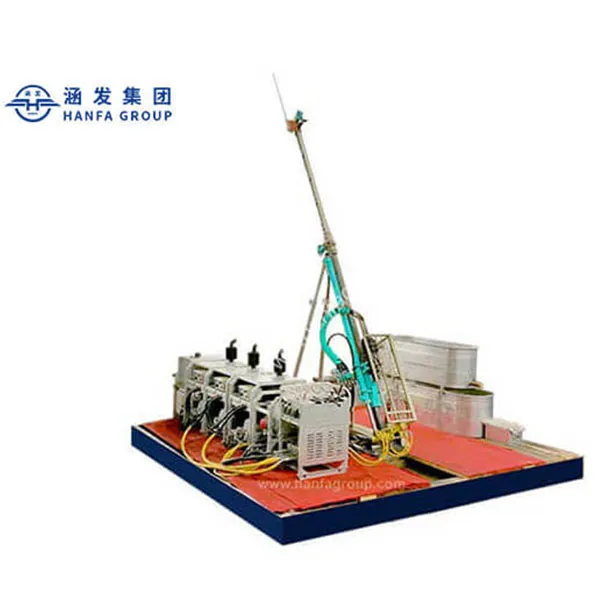

Интересный опыт у Группа Ханьфа с их решениями для обогатительных фабрик. Там электрическое оборудование показывает себя лучше всего — постоянный режим работы, стабильные нагрузки. Но и здесь есть нюансы: например, вибрационные грохоты с электроприводом требуют особой схемы пуска, иначе возникают резонансные явления, разрушающие конструкцию.

Проблемы, о которых не пишут в рекламных буклетах

Самое неприятное в работе с электрическим оборудованием — это зависимость от человеческого фактора. На одном из предприятий, где внедряли систему электрической откатки, произошёл курьёзный случай: машинист привык к характерному шуму дизельного двигателя и по звуку определял режим работы. С бесшумным электроприводом он первые недели постоянно перегружал механизмы, не чувствуя нагрузки 'на слух'.

Ещё один момент — температурный режим. В отличие от дизельных систем, где тепло от двигателя частично обогревало кабину, в электрических машинах при -40°С в Заполярье пришлось устанавливать дополнительные обогреватели, что увеличило энергопотребление на 15% против расчётного.

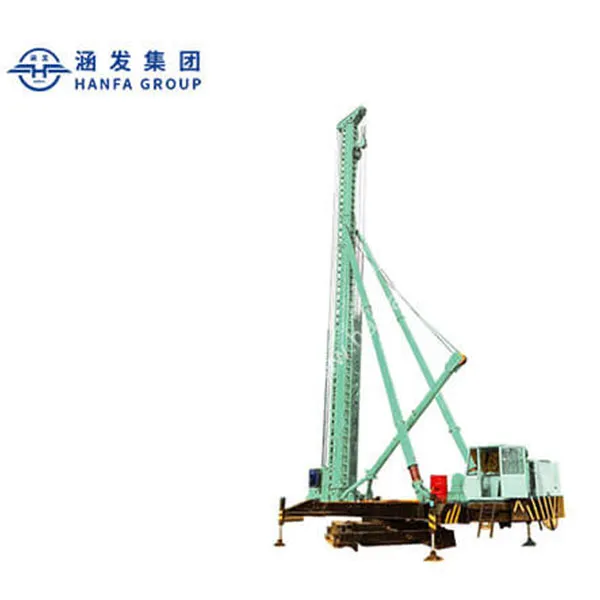

Кабельное хозяйство — отдельная головная боль. На комбинате в Норильске длина кабельных линий для электрических буровых установок достигла 12 км, и потери напряжения в пиковые моменты достигали 25%. Пришлось перепроектировать всю сеть с установкой дополнительных преобразовательных подстанций — проект окупится только через 7 лет.

Перспективные разработки и реальные ограничения

Сейчас много говорят о беспроводной передаче энергии для горной техники, но на сегодняшний день это скорее экспериментальные решения. У Группа Ханьфа в портфеле есть интересные наработки по индукционной зарядке, но для промышленного внедрения нужно решить вопросы безопасности в газоносных шахтах.

Аккумуляторные системы — отдельная тема. Литий-ионные батареи пока не выдерживают вибрационных нагрузок в проходческих комбайнах. На полигоне в Воркуте тестировали вариант с быстрой заменой батарей, но оказалось, что стыковочные узлы изнашиваются вдвое быстрее расчётного срока.

Интересное решение предлагают китайские коллеги — гибридные системы, где электрическое горное оборудование работает в паре с дизель-генераторными установками малой мощности. Это компромисс, но он позволяет сохранить мобильность при частичной электрификации. На одном из золотодобывающих предприятий в Якутии такая схема показала сокращение выбросов на 40% при приемлемой стоимости.

Сервис и подготовка персонала

Переход на электрические системы требует переобучения не только машинистов, но и ремонтного персонала. Старые механики, привыкшие 'на слух' диагностировать дизельные двигатели, с трудом осваивают диагностику электроприводов. На одном предприятии пришлось внедрять систему цветовой маркировки узлов — элементарно, но снизило количество ошибок при обслуживании на 30%.

Запчасти — ещё один больной вопрос. Для импортного электрического горного оборудования срок поставки комплектующих может достигать 6 месяцев. Локальные производители типа Группа Ханьфа выигрывают здесь за счёт наличия складов в регионах, но ассортимент пока ограничен.

Диагностическое оборудование — отдельная статья расходов. Простые тестеры не подходят для сложных преобразовательных систем, а профессиональные станции диагностики стоят как новая техника. Приходится искать компромиссы: на одном предприятии собрали мобильную лабораторию на базе автомобиля, что позволило обслуживать 5 шахт одновременно.

Экономика и экология: что важнее?

Расчёт окупаемости электрического оборудования часто идёт без учёта инфраструктурных затрат. Если шахта не имеет достаточных энергомощностей, стоимость подключения может превысить цену самой техники. На примере проекта от Группа Ханьфа для алмазодобывающего предприятия видно: 60% затрат пришлось на модернизацию подстанций и ЛЭП.

Экологические преимущества очевидны только при комплексном подходе. Замена одного дизельного погрузчика на электрический не даст эффекта, если остальная техника работает на солярке. Нужен поэтапный переход, как это делает Афуруика в своих проектах — сначала инфраструктура, потом ключевые машины, затем вспомогательная техника.

Срок службы — интересный момент. Производители заявляют 10-12 лет для электрического оборудования, но на практике при интенсивной эксплуатации основные узлы требуют замены уже через 6-7 лет. Особенно это касается систем управления, которые морально устаревают быстрее, чем изнашиваются.

Выводы и практические рекомендации

Электрификация горного оборудования — не панацея, а инструмент, который нужно применять точечно. Для стационарных механизмов и конвейерных систем она идеальна, для мобильной техники — требует тщательного расчёта. Опыт Группа Ханьфа показывает, что успешные проекты всегда включают детальный анализ условий конкретного предприятия.

Не стоит гнаться за полной электрификацией. Иногда разумнее оставить дизельные машины для вспомогательных операций, а на электричество перевести основные производственные процессы. Такой гибридный подход часто экономит и деньги, и нервы эксплуатационников.

Самое главное — начинать с пилотных проектов. Внедрять электрическое оборудование поэтапно, на одном участке, отрабатывать все нюансы, а потом масштабировать. Как показывает практика, компании, которые следуют этому принципу, избегают большинства проблем и действительно получают экономический эффект от перехода на новые технологии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Скачать подержанный автомобиль дилер

- Подержанный автомобиль седан

- Буровая установка pv 271

- Какие подержанные автомобили стоит покупать

- Буровая установка 2а2д

- Автоцистерна акн 10

- Подметально уборочная машина т 25

- Ввоз подержанных автомобилей в россию

- Известный Кристаллизационное оборудование

- Стоимость автобетоносмесителя